Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen – Chronisch venöse Insuffizienz

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen – Die sog. CVI (chronisch venöse Insuffizienz) gehört zu den häufigsten Erkrankungen der Weltbevölkerung. Allein nur Deutschland betrachtet, leiden ca. 25% aller Frauen und 20% aller Männer an der CVI. Dabei ist die Häufigkeit und Schwere dieser Erkrankung mit dem Alter der Menschen zunehmend. Auch ist städtisches Leben und Arbeiten in Büros und Home Office ein Faktor, der die CVI befördert.

Die Risikofaktoren der chronisch venösen Funktionsstörung an den Beinvenen (CVI) sind deshalb in erster Linie das Alter der Patienten und eine postive Familienanamnese im Sinne der Vererbung einer bindegewebigen Venenwandschwäche. Dazu kommen des Weiteren Fettleibigkeit und Adipositas. Auch Schwangerschaften und Hormontherapie mit Östrogenpräparaten spielen eine grosse Rolle. Nicht zu vergessen – eine sitzende oder stehende berufliche Tätigkeit sind ebenfalls Risikofaktoren!

Und doch etwas überraschend, auch intensive sportliche Betätigung und Leistungssport befördern die Entstehung der CVI. Dies belegen vielfältige eigene Untersuchungen und Erfahrungen mit Sportlern aus verschiedenen Sportarten (Ballsportarten, Kraftsportarten, Läufer).

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen: Die Pathophysiologie

Der funktionelle Hauptdefekt der CVI liegt in defekten Venenklappen der Hautvenen, Verbindungsvenen und tiefen Beinvenen. Aus diesem Defekt heraus entsteht ein Rückfluss des venösen Blutes nach peripher mit folgend chronischer Druckerhöhung in Hautvenen, Verbindungsvenen, tiefen Venen, Venolen, Muskelvenen und auch Kapillaren des Unterschenkels. Der daraus resultierende chronische Venenhochdruck in den Beinvenen und – kapillaren führt mittelfristig zu Veränderungen der Venenwandstruktur, einem Austritt von Fibrinogen in das Gewebe, der Entstehung von kleinen Blutgerinnseln und eine druckinduzierte Reduzierung der für die Sauerstoffversorgung wichtigen Kapillarnetze.

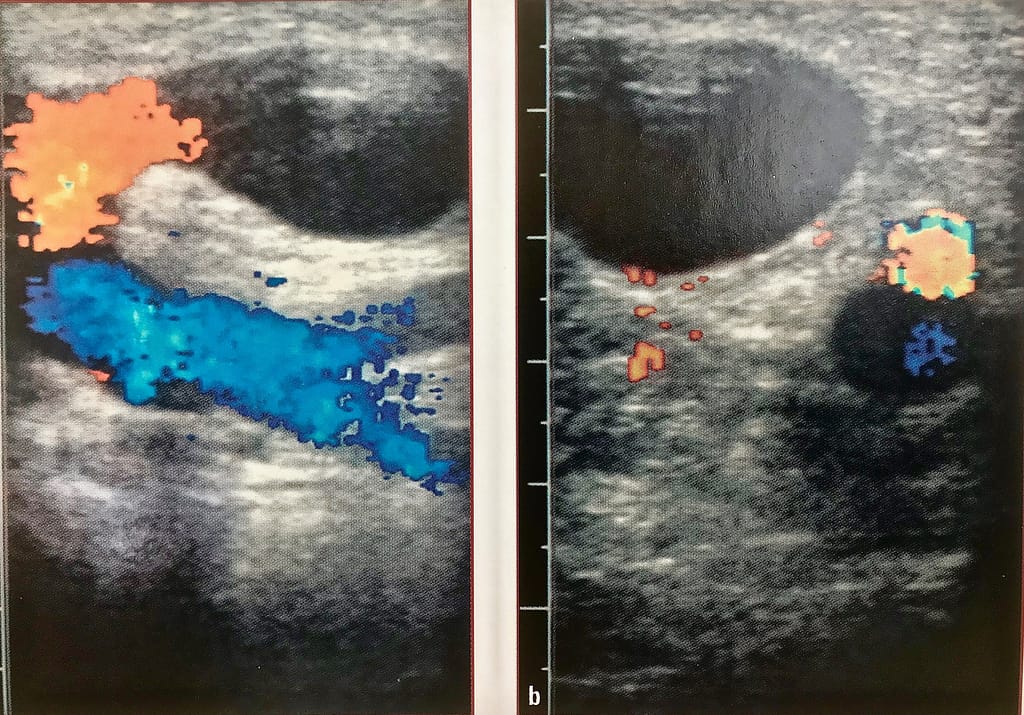

Im Wesentlichen gibt es vier pathogenetische Faktoren für die chronische Funktionsstörung der Beinvenen. Hauptsächlich sind defekte Venenklappen des Hautvenensystems in Zusammenwirken mit den Perforanzvenen in das tiefe Venensystem relevant (Stammkrampfadern, Verbindungsvenen). Diese können primär durch Venenwandschwächen entstehen, als auch sekundär durch stattgefundene Verschlüsse der tiefen Venen im Becken und Bein (Thrombosen, Tumoren, Entzündungen, Viren – Grippe / Corona) ursächlich sein.

Des Weiteren spielen angeborene primär defekte Venenklappen des tiefen Beinvenensystems eine Rolle (Klappenagenesie).

Auch die Adipositas oder Einschränkungen in der Beweglichkeit des Sprunggelenkes erzeugen durch verminderte Pumpfunktion der Unterschenkelmuskulatur eine venöse Stauung der Beinvenen, hier insbesondere am Unterschenkel. Daraus folgend entwickeln sich, ähnlich wie bei der Thrombose, sekundär defekte Venenklappen.

In der Peripherie des Beines, ab Höhe Sprunggelenk, kommt dazu noch symptomverstärkend hinzu, daß die Venen hier schon anatomisch keine Venenklappen mehr haben. Dies bedeutet, daß das venöse Blut dann ungesteuert und ungehindert bis zum Fussrücken und zur Fußsohle herabfließt.

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen – Klinische Symptome

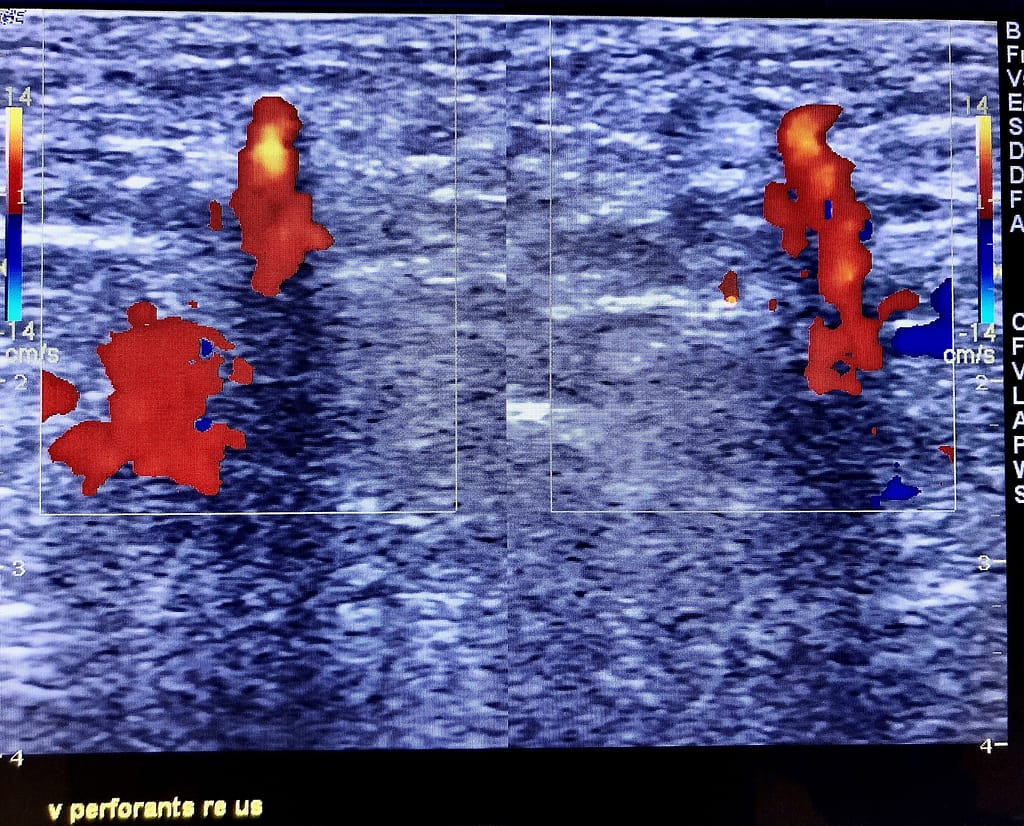

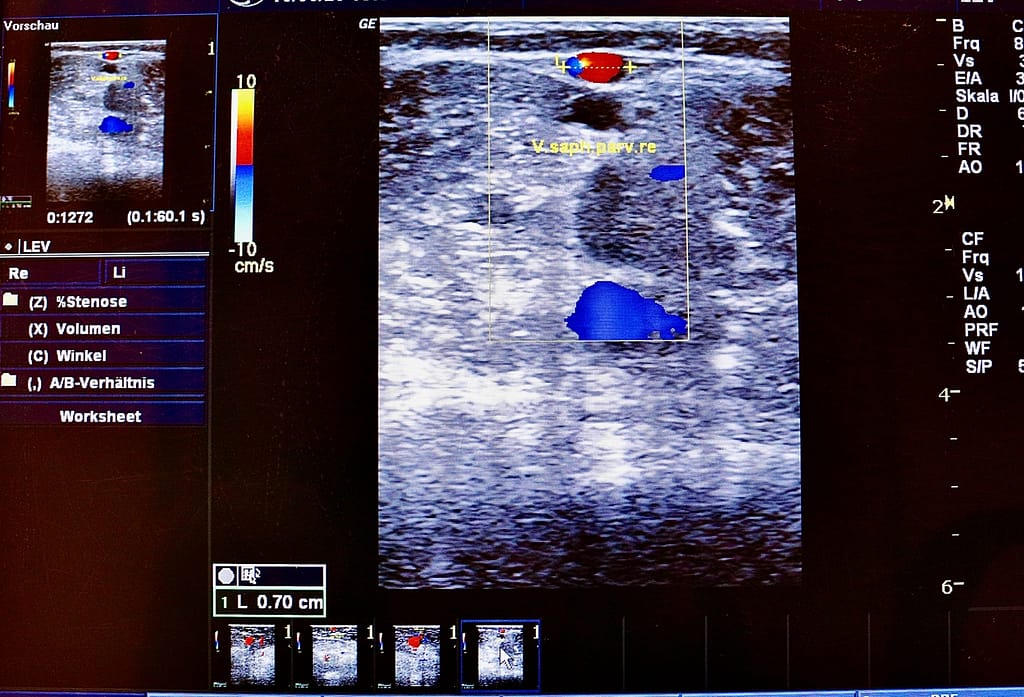

Die klinischen Zeichen einer CVI zeigen sich zum Beginn dieser chronischen Erkrankung in vermehrter Stauung am Unterschenkel, insbesondere im Knöchelbereich. Dazu gesellen sich im weiteren Verlauf Hautverfärbungen, sichtbare Seitenastkrampfadern, Verbindungsvenenkrampfadern (Perforanzvaricosis) und Stauungen im Kapillar – und Hautvenensystem.

Die Haut erscheint ödematös geschwollen aber trocken und mit mit bläulichen Venchen durchzogen. Dazu kommen dann Fettgewebsverhärtungen und kleine Hautwunden. Diese heilen nur sehr langsam und geben dann den Ausgangspunkt für das sog. Offene Bein (Ulcus cruris).

Subjektiv empfinden die Patienten Schweregefühl und Spannungen im Unterschenkel, dazu gesellen sich Ruhekrämpfe und – schmerzen. Diese subjektiven Symptome korrelieren aber nicht immer mit dem klinischen Bild. Manche Patienten zeigen einen sehr ausgeprägten CVI-Befund ohne subjektive Beschwerden. Andere Patienten haben heftige Beschwerden, jedoch kaum sichtbare Veränderungen der Haut – und / oder oberflächlichen Gefäße.

Aufschluss darüber, wie schwer die Erkrankung wirklich ist, kann nur eine spezifische Anamneseerhebung, klinische Untersuchung und spezifische Diagnostik geben.

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen – Die Diagnostik

Die moderne Diagnostik besteht, neben der unumgänglichen und wichtigen Anamneseerhebung und der klinischen Untersuchung am stehenden Patienten, im Wesentlichen aus doppler – und duplexsonografischen Ultraschalluntersuchungen der Beingefäße. Diese sollten immer im Stehen durchgeführt werden. Daneben werden Funktionsmessungen an den Beinvenen vorgenommen. Die seit Anfang der 20er Jahre durchgeführte Kontrastmitteluntersuchung mittels Venenröntgen (Phlebographie) ist nur noch in Ausnahmefällen wirklich notwendig.

Bei speziellen Erkrankungen des Venensystems, insbesondere in der Bauch – und Beckenhöhle, bei venösen Fehlbildungen oder bei der Diagnostik von Arm – und Schultervenen kommt dem Kontrastmittel – MRT eine zunehmende Bedeutung zu. Hier mag als spezielles Beispiel das Beckenvenen – Syndrom dienen.

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Beinvenen – Die Therapieoptionen

Wir unterscheiden hierbei konservative und operative Maßnahmen sowie begleitend allgemeine Maßnahmen.

Zu den konservativen Maßnahmen zählt eine regelmäßige Kompressionstherapie mittels Strumpf und Hautpflegemitteln. Daneben sind physiotherapeutische Maßnahmen, wie z.B. die manuelle Lymphmassage, ausgesuchte sportliche Übungen und auch die Balneotherapie zu nennen. Die medikamentöse Therapie steht eher im Hintergrund.

Die operativen Maßnahmen gliedern sich in radikalchirurgische Techniken (Stripping, Herausziehen, Unterbinden, endoskopisch chirurgische Therapie von Verbindungsvenen) und endovenöse Techniken mittels Kathetertherapie oder chemischer Therapie.

Zu den thermischen Katheter – Verfahren zählen Laser, Radiowelle und Heißdampf, sowie die SONOVEIN – Therapie. Die nicht thermischen Verfahren sind der Venenkleber, der Mikroschaum und das mechano – chemische Verfahren MOCA. In jedem Fall sollten alle defekten Haut – und Verbindungsvenenabschnitte therapiert werden. Das bedeutet, dass sowohl isolierte Seitenastkrampfadern, als auch Verbindungsvenen, unbedingt aktiv behandelt werden sollten!

Daneben sollten auch Therapieoptionen zum Tragen kommen, die nicht primär die Krampfadern behandeln. So gilt Gewichtsreduktion beim Adipösen, Gehtraining unter besonderer Beachtung der Beweglichkeit des Sprunggelenkes sowie eine belastungsadaptierte Kompressionstherapie (Reisen, stehender – / sitzender Beruf) als unmittelbare vorbereitende Therapie von Operationen oder Kathetereingriffen am Krampfadern.

Nach unserer eigenen Erfahrung ist neben der unmittelbar post operativen Kompressionsmassage auch die Sauerstoff – Mehrschritt – Therapie in ihrer Bedeutung für die Sanierung der venösen Fehlfunktion, insbesondere als Ergänzung nach der aktiven Kathetertherapie von Krampfadern, sehr zu empfehlen!

Saphenion® Rostock: Chronische Funktionsstörung der Hautvenen – Einführung eines ganzheitlichen Therapiekonzeptes (Meerblick 9/23)

Photos / Video:

Madleen, Claudia Utzius

Referenzen:

Azar J, Rao A, Oropallo A. Chronic venous insufficiency: a comprehensive review of management. J Wound Care. 2022 Jun 2;31(6):510-519. doi: 10.12968/jowc.2022.31.6.510. PMID: 35678787.

Azar J, Rao A, Oropallo A. Chronic venous insufficiency: a comprehensive review of management. J Wound Care. 2022 Jun 2;31(6):510-519. doi: 10.12968/jowc.2022.31.6.510. PMID: 35678787.

Back TL, Padberg FT Jr, Araki CT, Thompson PN, Hobson RW 2nd. Limited range of motion is a significant factor in venous ulceration. J Vasc Surg. 1995 Nov;22(5):519-23. doi: 10.1016/s0741-5214(95)70030-7. PMID: 7494349.

Hamburg NM. The legs are a pathway to the heart: connections between chronic venous insufficiency and cardiovascular disease. Eur Heart J. 2021 Oct 21;42(40):4166-4168. doi: 10.1093/eurheartj/ehab589. PMID: 34636885; PMCID: PMC8530533.

Youn YJ, Lee J. Chronic venous insufficiency and varicose veins of the lower extremities. Korean J Intern Med. 2019 Mar;34(2):269-283. doi: 10.3904/Jim.2018.230. Epub 2018 Oct 26. PMID: 30360023; PMCID: PMC6406103.

Netzer, CO und G.Rudowski: Praktische Ambulante Phlebologie; Medical Concept GmbH, München; 1991

Orr L, Klement KA, McCrossin L, O’Sullivan Drombolis D, Houghton PE, Spaulding S, Burke S. A Systematic Review and Meta-analysis of Exercise Intervention for the Treatment of Calf Muscle Pump Impairment in Individuals with Chronic Venous Insufficiency. Ostomy Wound Management. 2017 Aug;63(8):30-43. doi: 10.25270/owm.2017.08.3043. PMID: 28873064.

Prochaska JH, Arnold N, Falcke A, Kopp S, Schulz A, Buch G, Moll S, Panova-Noeva M, Jünger C, Eggebrecht L, Pfeiffer N, Beutel M, Binder H, Grabbe S, Lackner KJ, Ten Cate-Hoek A, Espinola-Klein C, Münzel T, Wild PS. Chronic venous insufficiency, cardiovascular disease, and mortality: a population study. Eur Heart J. 2021 Oct 21;42(40):4157-4165. doi: 10.1093/eurheartj/ehab495. PMID: 34387673.

Santler B, Goerge T. Chronic venous insufficiency – a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 May;15(5):538-556. doi: 10.1111/ddg.13242. PMID: 28485865.

Siegenthaler W.: Klinische Pathophysiologie; Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York; 1987

Weber, J und May,R.: Funktionelle Phlebologie; Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York; 1990

https://www.der-niedergelassene-arzt.de/publikationen/zeitschriften/vasomed/aktuelle-ausgabe

https://www.leading-medicine-guide.de/erkrankungen/kreislauf/chronisch-venoese-insuffizienz

https://aok-pfiff.de/haeufige-krankheitsbilder/chronisch-venoese-insuffizienz-cvi

https://www.lymphnetzwerk.de/venen/erkrankung/cvi.html